极地科考数据显示,当环境温度降至-40℃时,人体暴露部位可在15分钟内发生不可逆冻伤。雪居之地作为典型的高寒生态区,其年均气温-25℃至-35℃的特殊气候条件,构成了人类生存的终极挑战。从环境特征、生理极限、资源需求三个维度,系统解析极端严寒环境下的生存机制与技术应对策略。

严寒环境的双重生存挑战

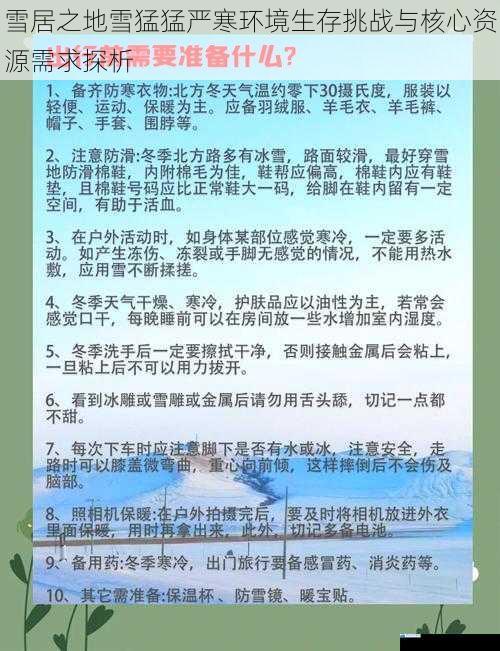

雪居之地的环境特征呈现出独特的物理-生态复合系统。大气逆温现象导致近地面气温梯度异常,形成持续低温环境。积雪反射率高达80%-95%,显著降低太阳辐射热效应。强风环境(平均风速12m/s)引发的风寒效应,使体感温度较实测温度低10-15℃。地表冻土活动层厚度不足50cm,导致传统种植模式完全失效。

人体在极端低温下经历复杂的生理代偿过程。基础代谢率提升40%-60%以维持核心体温,甲状腺素分泌量增加2-3倍,肝脏糖原分解速度加快150%。当核心体温降至32℃时,神经传导速度下降30%,肌肉协调性丧失导致运动功能障碍。鼻腔黏膜在-20℃环境中每小时失水量达20ml,引发呼吸道防御机制衰退。

生存资源保障的刚性需求

热力学计算表明,成年人在-30℃环境中维持生存需日均获取5000-6000kcal热量。其中基础代谢占55%,体温调节占30%,活动耗能占15%。高热值食物(脂肪含量>35%)成为必需,每克脂肪可提供9kcal热量,是碳水化合物的2.25倍。油脂包裹技术可将食物热损失降低至常规储存的1/3。

液态水获取面临相变能耗挑战。融解1kg雪需耗能334kJ,相当于人体静息状态30分钟代谢总量。双层真空保温容器可使水温下降速率从常规条件下的3℃/分钟降至0.5℃/分钟。雪居者每日需摄入3-4L水分,其中70%应通过加热饮水补充。

庇护所建造遵循"最小表面积"原则,雪屋穹顶结构可将内部空间体积损失控制在15%以内。使用压实雪砖(密度300kg/m³)构建的直径2.5m半球形建筑,其导热系数仅为0.15W/m·K,在-40℃环境中依靠人体代谢热即可维持-5℃至0℃的内部温度。

现代生存技术的突破方向

新型相变材料(PCM)在体温维持领域展现革命性潜力。十二烷酸-月桂酸共晶体系可在25-35℃区间存储150J/g相变潜热,配合碳纤维加热膜形成主动温控系统。实验数据显示,该组合使肢体末端温度保持时间延长300%。

光伏-温差发电混合系统突破传统能源限制。碲化铋半导体在50℃温差下实现8%能量转换效率,配合柔性CIGS光伏板,可在极昼期实现日均1.2kW·h电力供应。该体系成功驱动小型电解水装置,制氧效率达200ml/h。

低温微生物燃料电池(MFC)技术开辟有机废物利用新途径。耐冷菌株Shewanella frigidimarina在-20℃环境下仍保持70%代谢活性,将1kg有机废物转化为120Wh电能,同时产出可饮用蒸馏水。

在雪居之地的极端环境中,人类生存本质上是能量转换效率的博弈。现代科技正突破传统生存模式的物理极限,通过材料创新、能源革新和生物技术融合,构建起多维度的生存保障体系。未来的研究方向应聚焦于自维持生态循环系统开发,实现热量、水、空气等核心资源的闭环再生,这将是人类征服极端环境的关键突破。