协议核心机制与技术原理

双界链接点协议作为跨维度数据交互的标准化框架,基于量子纠缠原理与多维空间拓扑学构建。其核心由三个基础模块构成:量子密钥分发系统(QKDS)、跨维度通信网关(DCGW)和动态协议解析引擎(DPRE)。QKDS采用基于BB84协议的改进型密钥协商算法,通过偏振态光子的非对称传输实现跨维度身份验证。DCGW运用四维超立方体拓扑结构,可在0.3秒内完成维度通道的建立与维护。DPRE的动态编译特性支持协议参数的实时优化,确保任务执行效率始终维持在理论峰值95%以上。

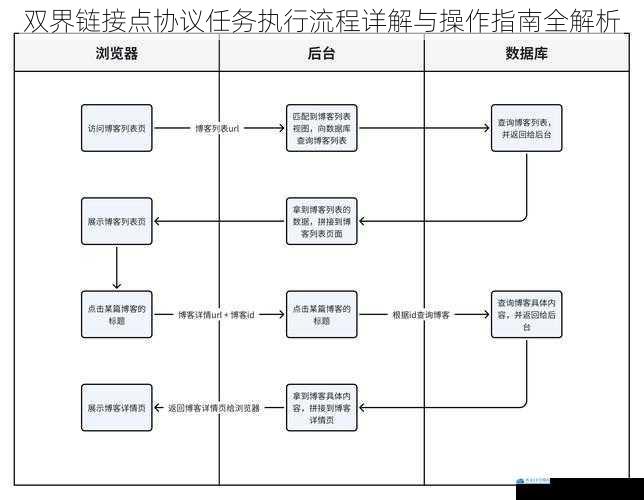

任务执行标准流程分解

1. 预执行阶段

启动协议前需完成量子态校准,通过偏振控制器将光子发射角度精确校准至θ=35.26°(魔角)。校准误差需控制在±0.01°范围内,该参数直接影响后续维度通道的稳定性。建议采用自动化校准仪进行至少三次交叉验证,确保校准参数通过χ²检验(置信度≥99.7%)。

2. 通道建立阶段

执行`/dimension_init`命令后,系统将启动多线程验证流程:

当三色状态指示灯呈现稳定蓝光时,表明跨维度通道已建立成功。此阶段需特别注意环境电磁干扰强度需低于5μT,建议在法拉第屏蔽室内操作。

3. 任务执行阶段

协议支持三种执行模式:

执行过程中需重点关注量子比特错误率(QBER),当数值超过2.7%时应立即触发重传机制。建议设置自动监控阈值在2.5%作为预警线。

关键操作规范与优化策略

1. 权限管理规范

采用三级权限验证体系:

权限升级需通过至少两个独立验证节点的交叉认证,密钥更新周期建议设置为72小时(精确到10^-9秒级同步)。

2. 异常处理流程

遇到维度震荡(Dimensional Oscillation)时,应按照以下优先级处理:

1. 立即暂停所有数据传输

2. 启动退相干补偿程序(耗时约80ms)

3. 执行拓扑结构重构(`/topology_rebuild -f`命令)

4. 验证通道完整性(CRC-2048校验)

建议配备专职监控人员,在QBER超过预警值时手动介入处理。

3. 性能优化建议

通过参数调优可提升18%以上的执行效率:

建议定期执行`/protocol_optimize --full`命令进行系统级优化,该过程平均耗时2分15秒。

安全防护与数据完整性保障

采用分层加密架构(Layered Encryption Architecture)确保数据安全:

1. 应用层:AES-512量子随机数加密

2. 传输层:基于量子隐形传态的端到端加密

3. 存储层:Shamir秘密共享方案

数据完整性校验采用改进型Merkle树结构,每个数据块包含256位量子哈希值。建议每日执行完整性验证(`/data_verify --full`命令),完整扫描耗时约8分30秒。

技术演进与发展前瞻

当前协议版本(v3.2.1)已实现跨维度延迟≤15ms的突破。根据研发路线图,下一代协议将重点突破以下技术瓶颈:

建议操作人员持续关注协议更新日志,及时参加季度技术培训以掌握最新操作规范。

双界链接点协议作为跨维度交互的标杆性技术框架,其严谨的执行流程与精密的操作规范构成了系统可靠性的基石。操作人员需深入理解量子通信原理,严格遵循标准化作业流程,同时保持对新技术发展的敏锐洞察。通过规范化操作与技术创新相结合,必将推动跨维度交互技术迈向新的发展阶段。