摘要

边境地区作为国家安全的前沿阵地,面临复杂的非传统安全威胁和传统军事挑战。近年来,敌方抵近侦察、渗透袭扰等行为呈现技术化、常态化和隐蔽化的趋势,对边境管控和应急响应能力提出更高要求。从战略预警、应急处置、防御体系构建等维度,探讨边境地区应对敌方抵近活动的系统性策略,旨在为提升边境安全效能提供理论支撑和实践参考。

边境安全形势与威胁特征

当前,边境地区面临的抵近活动主要表现为三种形态:技术侦察(如无人机、电子信号监测)、人员渗透(包括伪装成平民或商人的情报人员)以及舆论心理战(通过信息传播扰乱社会秩序)。此类活动具有以下特点:

1. 技术对抗升级:高精度传感器、人工智能算法的应用,使得抵近侦察效率大幅提升;

2. 行动边界模糊:通过“非军事化”手段规避国际法约束,例如以民用设备为掩护实施情报收集;

3. 复合化风险叠加:单一事件可能触发军事摩擦、民族矛盾、经济纠纷等多重连锁反应。

面对上述挑战,传统的“被动防御”模式已难以适应需求,需构建“监测—处置—防御—威慑”一体化的综合体系。

应急处置机制的关键环节

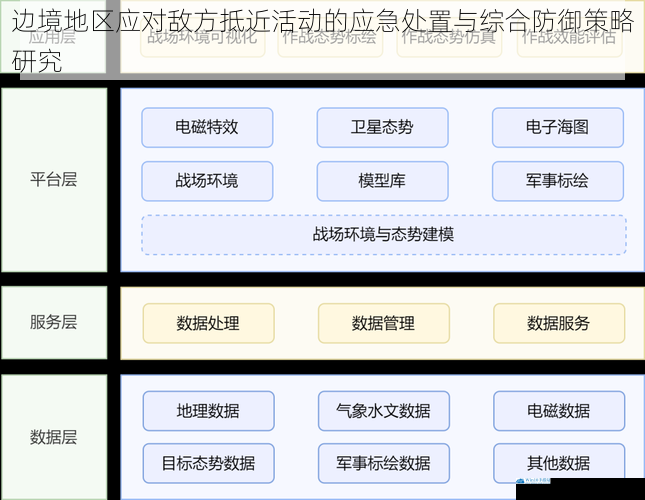

(一)智能监测与预警能力建设

依托“空天地海”立体化感知网络,整合雷达、卫星、无人机和地面传感器数据,实现对重点区域的实时监控。例如,通过人工智能算法识别异常电磁信号或人员活动轨迹,建立威胁等级分类模型,将预警时间从“事后响应”提前至“事中干预”。需防范技术依赖风险,加强光学观测、人力巡逻等传统手段的辅助作用。

(二)快速反应与协同作战

应急处置的核心在于缩短“决策—行动”链条。建议设立多层级指挥中枢,明确不同威胁等级下的响应权限和流程。例如:

需定期开展跨部门联合演练,重点检验通信系统兼容性、资源调配效率等环节。

(三)法律与舆论反制

针对敌方利用国际法灰色地带的行为,需强化法律战能力:

1. 依据联合国宪章第51条“自卫权”条款,明确反制措施的合法性;

2. 通过外交渠道公布证据,争取国际舆论支持;

3. 对抵近活动中的民用设备滥用行为,援引国际电信公约等法规实施反制。

综合防御体系的构建路径

(一)军民融合防御网络

将边防基础设施纳入国家整体防御规划,例如在关键地段部署具备电磁干扰功能的边防哨所,或依托5G基站集成侦察模块。鼓励地方企业参与技术研发,推动无人机反制系统、红外热成像仪等装备的低成本化应用。

(二)智能技术赋能

1. 数据融合:建立边境安全大数据平台,整合气象、交通、人口流动等信息,预判威胁高发时段与区域;

2. 自主决策:开发边缘计算设备,在通信中断时仍能根据预设规则启动应急程序;

3. 仿真推演:运用数字孪生技术模拟敌方行动模式,优化防御部署。

(三)社会心理防线建设

边境民众既是防御对象,也是参与主体。需通过宣传教育增强公民的防间反谍意识,建立“可疑行为报告—快速核查—奖励机制”的闭环。加强民生保障以压缩敌方策反渗透的社会基础。

挑战与未来发展方向

当前边境防御仍面临两大瓶颈:技术自主性不足(如高端传感器依赖进口)和国际合作局限性(邻国政策协调难度大)。未来需重点突破:

1. 研发适应复杂地形的低成本监测装备(如仿生机器人);

2. 推动上海合作组织、东盟等多边框架下的边境安全合作;

3. 探索“智能边境”试点,通过数字围栏、生物识别等技术提升管控精度。

结语

边境安全是动态博弈的过程,需以“技术防御为支撑、法律反制为保障、社会参与为基础”的系统思维应对挑战。通过强化预警能力、优化响应流程、深化军民协同,方能构建兼具韧性和威慑力的现代边境防御体系,为国家主权与领土完整提供坚实屏障。