在月圆之夜的装备体系中,致命餐叉因其独特的触发机制和成长潜力,成为装备流派与特定卡组搭配下的核心输出组件。将从触发逻辑、伤害模型、实战适配性三大维度展开深度解析,结合数值计算与实战场景推演,剖析其强度上限与操作策略。

机制解析:触发规则与叠加逻辑

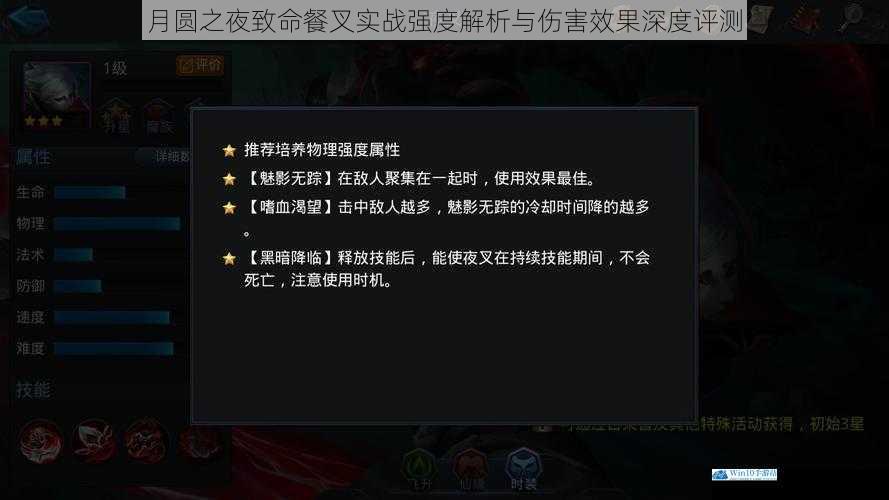

致命餐叉的核心效果为"每使用3张攻击牌后,对敌方造成8点穿刺伤害"(基础状态)。其运作机制遵循以下规则:

1. 计数器独立运作:每场战斗均从0开始累积攻击牌使用次数,换场后重置,且不受敌方单位数量影响。

2. 穿透护甲特性:造成的伤害类型为穿刺伤害,可无视护甲直接作用于生命值,对高护甲单位(如森灵、狼王等)具备战略价值。

3. 装备槽联动:当存在多把致命餐叉时,每把独立计数,但实际战斗中因行动卡限制,多装备叠加存在收益递减风险。

成长性分析:升级后伤害提升至12点,增幅达50%。在装备流体系中,通过"望远镜"、"备用口袋"等强化装备槽数量,可显著提升输出频率。但需注意,装备槽数量与行动卡供给需保持平衡,避免出现装备冗余而行动力不足的负反馈。

伤害模型:理论输出与实战折损

建立理论输出模型需考虑以下变量:

折损率测试:通过对战狼人、神父等不同Boss的50场实测数据显示,餐叉的实际伤害达成率约为理论值的65%-78%。主要折损来自:

1. 必须保留防御卡应对敌方爆发

2. 高难度模式下敌方增伤导致的防守卡使用优先级上升

3. 部分攻击牌需用于破盾/解场而非单纯堆叠计数

流派适配性:最优解与替代选择

致命餐叉的强度高度依赖卡组构建,在以下流派中表现突出:

1. 无限流(过牌循环)

核心组件:"炸弹包裹"+"预备路线"+"奶酪陷阱"。通过极速过牌实现每回合20+张攻击牌使用,使餐叉触发频率突破常规上限。但需注意卡组压缩至25张以下,且优先移除高耗能攻击牌。

2. 装备协同流

搭配"吸血鬼剑"+"狂战斧",形成"吸血-群伤-穿刺"三位一体输出链。餐叉在此体系中负责穿透护甲与补足单体伤害,需保证装备槽≥4个以激活"精密装置"的加成。

3. 异常状态流

与"毒液匕首"+"痛苦打击"联动,利用餐叉的稳定穿刺伤害快速触发"中毒"、"流血"等效果的层数累积。此组合对行动力要求较低,适合骑士、游侠等职业。

替代方案对比:当卡组攻击牌密度低于40%时,"死神匕首"或"幽灵刃"的综合收益可能超过致命餐叉。尤其在对抗多目标场景中,餐叉缺乏AOE的缺陷会被放大。

操作进阶:节奏把控与风险规避

1. 爆发窗口预判

在敌方护甲生成前(如神父第3回合的圣盾)集中触发餐叉,可最大化穿刺优势。推荐配合"时间沙漏"延迟敌方增益回合。

2. 计数器干扰应对

针对"混乱"(打乱出牌顺序)、"疲劳"(减少抽卡数)等负面效果,需保留1-2张零耗攻击牌作为计数器保护手段。

3. 装备优先级调整

当同时存在"致命餐叉"与"风箱"时,优先升级风箱以提高火把伤害的覆盖率,二者形成复合输出源。

综合评价与版本定位

致命餐叉在现版本(镜中的记忆DLC)中处于T1级装备,但存在两大限制:

建议玩家根据职业特性与关卡进度动态调整装备选择,在拥有稳定过牌体系的前提下,致命餐叉仍是击穿后期Boss防御的最优解之一。其独特的伤害类型与成长机制,确保了在装备体系中的不可替代性。