春秋战国之际的社会转型催生了中国思想史上最具创造力的政治哲学体系。司马迁在史记中通过对孔子与诸侯对话的精心剪裁,构建起一个集政治实践与理论思辨于一体的思想场域。在这些看似碎片化的宫廷对答中,蕴含着孔子对周代礼乐文明的深刻反思与创造性转化,其治国方略既非简单的复古守旧,亦非激进的政治革命,而是呈现出独特的改良主义特质。

礼治体系的重构逻辑

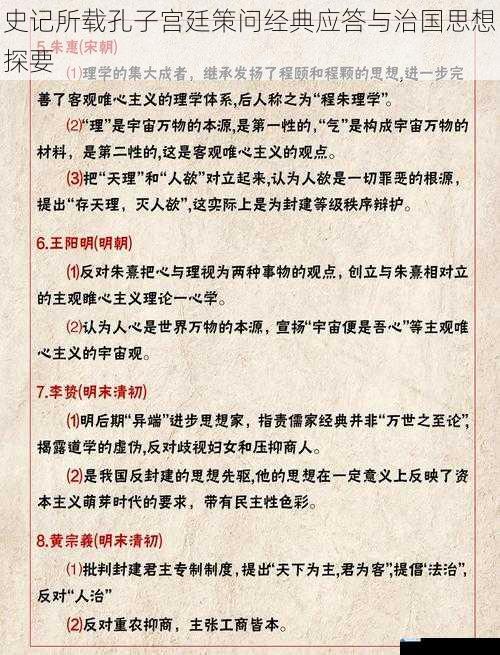

鲁定公与孔子关于"君使臣以礼"的对话(史记·孔子世家),表面是探讨君臣相处之道,实则揭示孔子对礼治本质的深邃思考。当定公质疑礼的实效性时,孔子以"礼失则昏"作答,将礼法视为维系政治秩序的基石。这种认识超越了周礼作为等级符号的原始功能,赋予其调节权力关系的制度属性。在齐景公问政时,孔子提出的"君君臣臣父父子子"(史记·齐太公世家),并非机械强调等级制度,而是构建权力与责任的对应关系体系。

孔子对礼的改造突出体现在其动态适应性。他主张"礼,时为大"(礼记·礼器),在卫灵公问阵的著名对话中,虽婉拒具体战术指导,却以"俎豆之事则尝闻之"(史记·孔子世家)暗示礼制建设才是治国根本。这种将军事问题转化为制度建设的应答策略,展现出孔子对礼治体系现实功用的深刻认知。

德法并重的治理哲学

面对晋国赵简子的问政,孔子提出"政宽则民慢,慢则纠之以猛"的辩证主张(史记·孔子世家),这与其"道之以德,齐之以礼"(论语·为政)的表层表述形成微妙张力。在郑国子产执政经验的讨论中,孔子既赞赏其"宽猛相济"的治理艺术,更强调"德"作为制度运行的基础环境。这种德法观突破了两周时期"明德慎罚"的传统框架,开创了道德教化与制度约束相结合的治理范式。

孔子在楚昭王问政时提出的"近者说,远者来"(史记·孔子世家),看似简单的民心论,实则包含对政治合法性的深刻理解。他将政治认同的建立分解为道德感召与利益协调两个维度,既注重执政者的德行示范,也不忽视民众的物质需求,这种双向互动的治理思维在当时具有革命性意义。

人才观中的制度理性

举直错诸枉"(论语·为政)的用人原则在孔子与鲁哀公的对话中得到生动诠释。当哀公苦于"国小而偪"的困境时,孔子以"举贤才"对答,将人才选拔机制视为破解地缘劣势的关键(史记·鲁周公世家)。这种人才观突破了世卿世禄的血缘桎梏,构建起能力本位的政治晋升通道。

孔子对管仲"器小"的批评与"如其仁"的赞叹看似矛盾(论语·八佾),实则揭示了其人才评价的双重标准:既要求政治家的道德高度,也重视其现实功业。这种务实的人才观在答齐景公问政时表现为"政在选臣"的简明论断,将官僚体系的建设提升到治国理政的核心位置。

孔子在宫廷策问中展现的政治智慧,本质上是为转型社会提供制度重建方案。他通过对周礼的创造性转化,构建起道德伦理与制度规范相统一的治理体系;在德法关系上确立动态平衡原则,使儒家政治哲学兼具理想主义情怀与现实操作性;其人才选拔思想更成为后世科举制度的理论先声。这些思想要素经过历代儒者的诠释发展,最终凝练为中华文明独特的政治智慧传统,至今仍在国家治理体系现代化进程中焕发着思想活力。